2022—2024年度第一期“撷英计划”17个项目已顺利结项。项目聚焦课程改革、教师队伍建设、学生发展评价、学校治理现代化、家校社协同育人等基础教育领域热点和难点问题,成果在遴选出的北师大基础教育学校开展了较为扎实的试点,为下一步成果转化打下了坚实基础。本学期,基教部公众号“京师基教筑梦人”及官网“基教前沿”板块将开展专题报道,为一线教师和管理干部开展工作提供可借鉴、可使用的优质成果,助力基础教育学校高质量发展。

本期项目速览

>>> 新课标背景下信息科技跨学科主题校本课程体系建设 <<<<>

+项目简介:在人工智能时代,信息科技教育的重要性日益凸显,跨学科学习成为培养学生核心素养的有效学习方式。基于此,本项目围绕新课标背景下“信息科技跨学科主题课程建设”,通过课程开发、教学模式设计以及课程普及策略研究,以优化信息科技教育课程供给,促进学生信息科技核心素养提升,践行开源可控生态理念,推动信息科技教育普惠与公平。

+项目成果:

信息科技跨学科主题课程案例集(涵盖24个案例)

人工智能跨学科课程《未来小侦探》

基于信息科技的校本课程教学与实施方案

+项目试点校:北师大榆林实验学校、北师大鄂尔多斯第二附属学校、北师大宣城实验学校、北师大万宁实验学校、北师大南山附属学校

+成果适用性:新课标背景下信息科技学科校本课程开发、教学实践、教师培训

+项目负责人:

傅骞,教授、博士生导师。北京师范大学教育学部教育技术学院副院长,全国信息技术标准化技术委员会教育技术分技术委员会副秘书长,开源创客工具Mixly和MixIO研发团队负责人,国家自然科学基金《中小学生在线编程自适应学习系统关键技术研究》面上项目负责人,长期从事信息技术教育应用的研究,重点关注物联网技术及教育应用研究、创客教育支持生态研究。

+项目联系:吴老师 010-58804920 丁老师 010-58807209

项目主要内容

校本课程开发 解读课程标准及内容模块,提炼核心概念,规划跨学科主题,从真实问题出发,采用自主可控的软硬件生态,遵循从科学探究到科技创新的核心素养发展逻辑,开发基于信息科技的跨学科主题课程,助力学校形成校本教材。

教学实施流程设计 为避免传统信息科技教学的弊端,提高教学效率,有效达成育人目标,根据课程内容的不同成果形式,有针对性地设计以成果为导向的教学流程来开展教学。

课程普及推进策略 具体从课程的应用场景和对应的教学形式两个层面考虑。本项目将课程分为国标课程、兴趣课程和赛事课程,与之相对采取大班教学、小班教学和社团教学三种教学形式,进而讨论每种教学形式的实施策略与相关要求。

项目试点情况

项目团队多次前往试点学校开展调研和培训,并向学校捐赠了信息科技开源主控板,以支持学校更好地开展信息科技课程。项目团队还邀请试点学校的教师参与团队主办的全国科创教育交流大会,以开阔教育视界、学习优秀经验和促进交流互鉴。

据试点学校教师反馈,本项目提供的跨学科课程以及信息科技技术培训有效解决了学校信息科技学科开课难等迫切问题。

典型成果分享:信息科技跨学科主题课程

课程开发理念:以文化要素促科技与人文融合

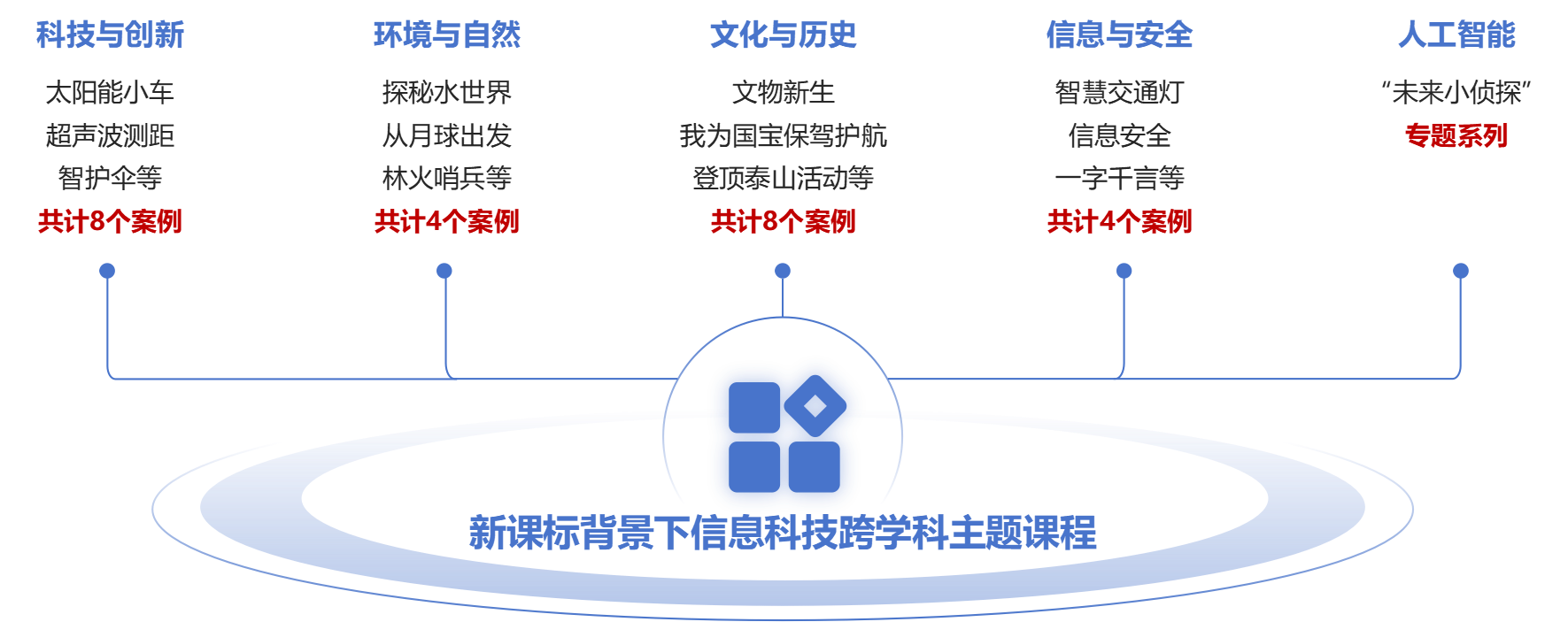

课程内容:内容覆盖科技与创新、环境与自然、文化与历史、信息与安全四大主题,共计24个跨学科主题课程案例。此外,项目团队专门设计了以人工智能为主题的跨学科课程《未来小侦探》,以满足中小学校人工智能教育的发展需求。

配套资源:项目团队开发了完整的课程资源包,以方便教师直接用于教学或进行本土化改造创生课程。

图 课程一览

典型成果分享:成果导向的教学设计流程

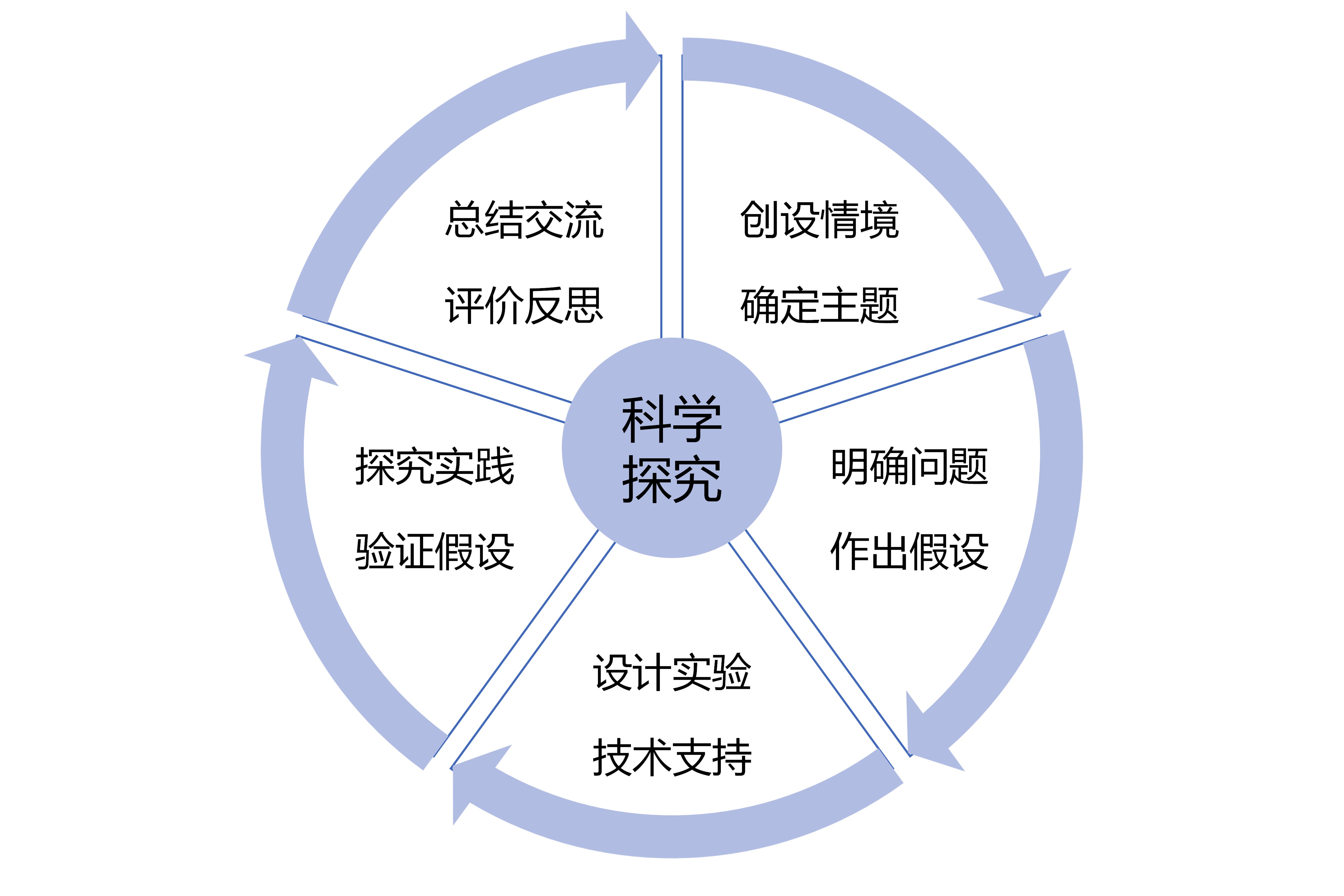

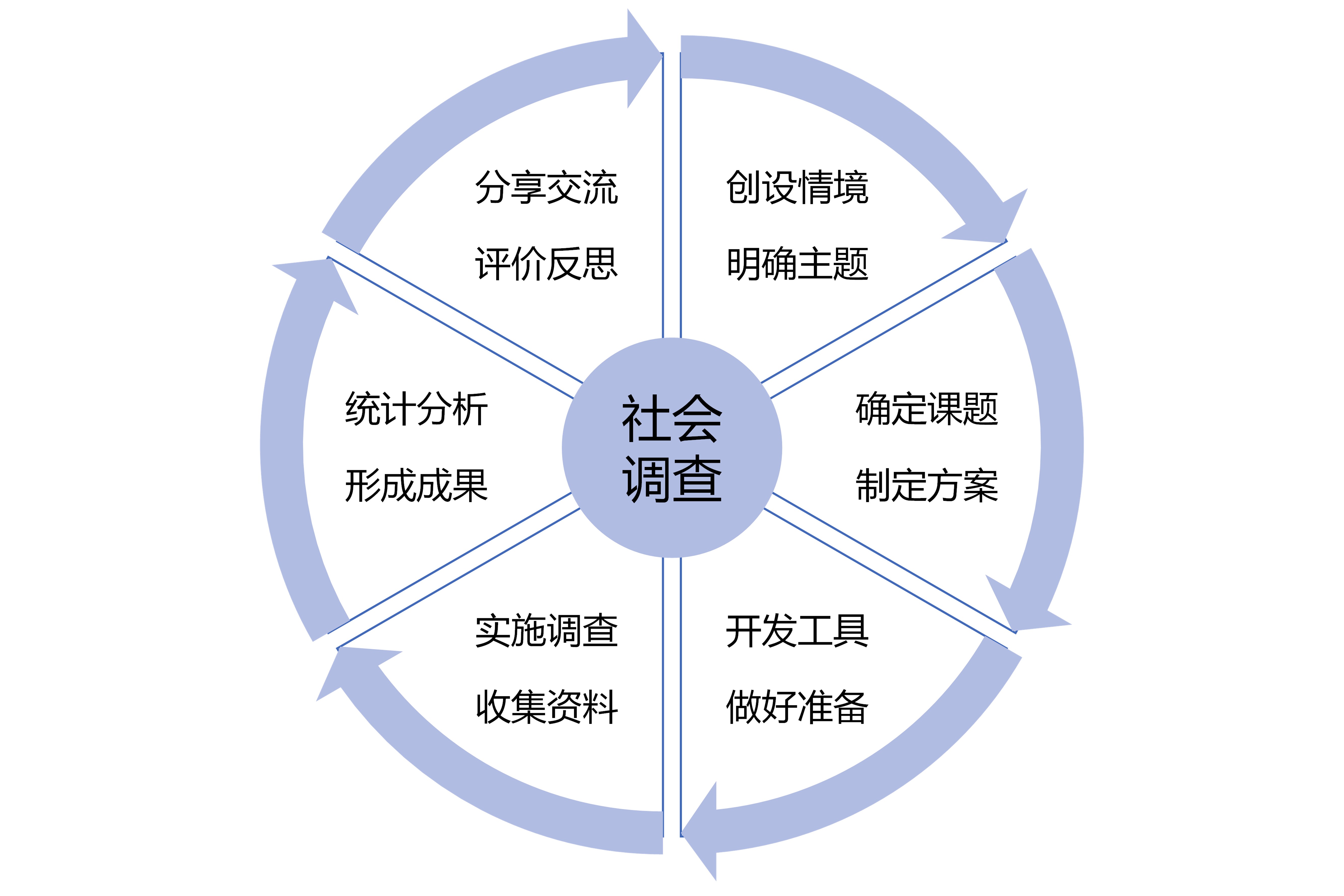

根据课程内容及成果形式,将课程分为科学探究类、社会调查类、创新创造类三类项目式学习内容,并设计对应教学流程,能够直接用于指导教师进行不同类型的跨学科课程设计。

图 科学探究类跨学科主题课程的设计流程

图 社会调查类跨学科主题课程的设计流程

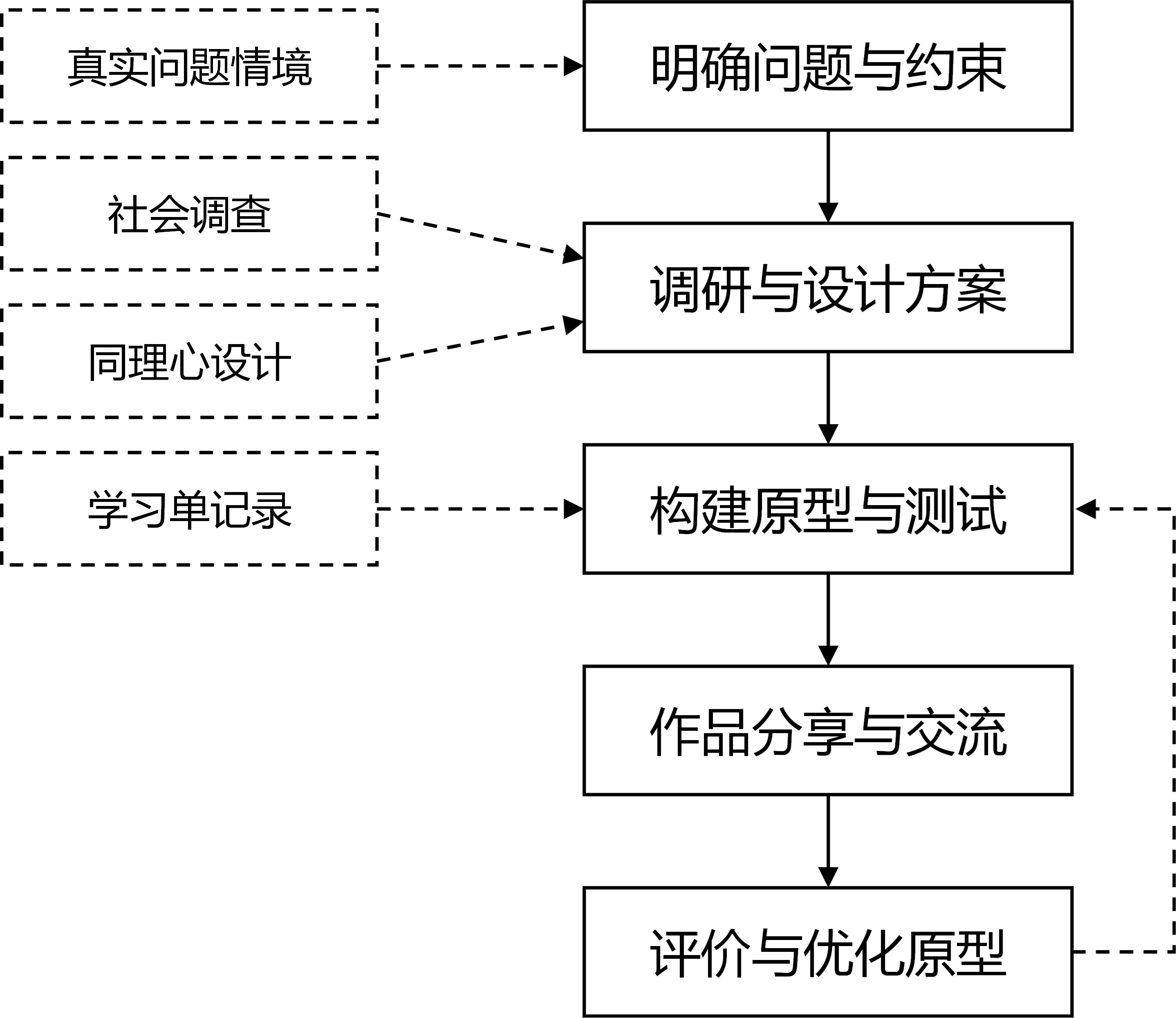

图 创新创造类跨学科主题课程的设计流程

应用展望

课程整合与实施:将项目成果与学校现有的中小学信息科技课程相整合,构建一套完整的跨学科课程体系,并确保课程内容的连贯性和逐步深入。定期收集课程实践反馈,不断优化课程内容,同时组织教师进行跨学科教学法的培训,确保教师能够理解和有效实施跨学科课程。

教师培训与发展:定期举办教师工作坊和研讨会,分享跨学科教学的最佳实践和案例。鼓励教师之间的合作,共同开发和改进教学资源。

>>> 更多优质成果加载中 >>>

课程案例、课程方案、教材、教案、教学工具、管理工具、教师培训资源、前沿理论